华声在线7月2日讯(通讯员 方志豪)近日,华容县章华镇将一社区闲置会议室改造成公益自习室,让年轻人们在家门口拥有一张“安静的书桌”,温暖了每一位返乡学子和县城青年。自习室聚集了40人的志愿服务团队,让爱心和责任传递,形成了“边学习边服务”的“共建共享”的志愿服务模式,该镇的这一举措,正成为观察基层组织如何精准服务社区居民、激发基层治理活力的一个新样本。

暑假来临,该镇有许多返乡大学生、备考青年面临共同一个难题。即家里干扰多,没有大城市现代化图书馆,这些小城年轻人需要“学习充电”的公共环境。镇党委、政府面对前期200多份精准调研中反映的集中诉求,没有犹豫地形成了低成本、高效率,利用盘活闲置资源解决居民诉求的决定。该镇北街社区一间使用频率不高的大会议室成了建设公益自习室的“最佳选项”。该镇通过“小投入、快响应、可持续”的行动方式。发动镇政府和北街社区青年干部、群众一齐动手,用不到五千元的资金,配置了可移动的桌面隔板、能折叠收纳的台灯、灵活的并联排插、插卡式移动WIFI……

所有改造,都遵循一个可循环利用的原则。不破坏原有结构,确保会议室功能可随时恢复。几天工夫,空间被巧妙划分为专注的静音区、可讨论交流的协作区(巧妙借用了一楼闲置的户外暖心驿站),以及承载饮水、储物和共享文化的综合走廊。50个位置不多,却足够温暖每一位的返乡学子。

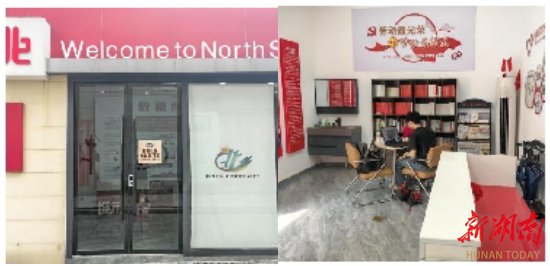

原闲置会议室改造前及改造后的自习室

公益自习室开放以来,火爆程度出乎意料。首日就来了18人,很快,日均人流量稳定在27~28人,高峰时,出现了一座难求的现象。大量青年党员、团员、返乡学子和在职青年涌入,两个自习室专属用户群迅速膨胀至427人,其中的40人组成志愿团队,开始主动参与自习室的日常管理和社区治理。

自习室日日满员

自习室综合走廊及讨论区(由暖心驿站扩展)

该镇网友“大知闲闲”在小红书发帖表示,“这不比在家里、在书店好多了吗……我爱家乡!”帖子引起了大量本地青年的共鸣。网友“徐图之”发帖,“必须给这样的社区点个大大的赞!事事替咱老百姓着想,这才是真正有温度的社区!”。

这些自发的赞誉,源于细节处的用心——24小时的环境监控保障安全与安静;清晰上墙的管理规范让秩序井然;角落里的心愿墙和意见簿,记录着大家的点滴心声,反馈的意见当天或次日便可落实,令人获得感满满。

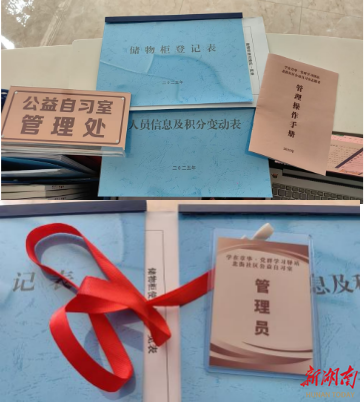

比爆棚人气更可贵的,是青年们身份与心态的转变,让爱心和责任形成双向奔赴。如志愿者邓晟的一天——早晨作为志愿者签到、戴上管理员胸牌维护环境;午饭后,他坐在熟悉的位置备战考研。志愿者们身份多样,有中学教师、返乡大学生、公职人员、企业职工、退休人员。他们的共同点是:他们既是自习室的使用者,又自愿利用学习间隙承担起轮值管理的责任。包括打扫卫生、维持安静、调试设备等。这种“边学习边服务”的志愿自治模式,让青年从单纯的“被服务者”,转变成了社区的共建者、规则的维护者,让大家都成了家乡建设的“合伙人”。还有一些积极有心的用户又主动提出捐赠书籍、绿植,让共建共享的社区文化生态悄然生根。

自习室全流程志愿管理的标准“五件套”

这间自习室的意义,远不止于只是提供学习的物理空间。它更像一个枢纽,一头连着青年迫切的学习成长需求,另一头则链接着他们对家乡的认同感与建设热情。它让“生于斯、长于斯”的青年,真正有机会“学于斯”,进而更愿意“爱于斯、建于斯”。

如何让这份“奔赴”可持续?该镇在探索中保持着清醒。用规则作为托底保障,详实的管理制度和应急预案确保其有序运行。温情则成为联结纽带,积分机制、心愿墙、打卡设计持续激发着用户们的主人翁意识。未来,该镇将着眼于逐步构建一种智慧的“自我造血”机制,确保这份温暖能细水长流,让青年与家乡的这场“双向奔赴”,走得更稳、更远。

如今,自习室的灯光常常亮到夜晚。窗外是熟悉的华容街景,窗内是翻动的书页和专注的身影。这束光照亮了书本,更照亮了小镇青年与家乡共同成长的道路。

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号